19. 共栄館勧工場と梅園館勧工場(浅草仲見世)

梅園館勧工場 時計塔

梅園館は浅草における勧工場の嚆矢であり、「新撰東京名所図会」第五編(明治35年5月刊・風俗画報)では、 「明治25年の新築にして(中略)一時は仲見世の勧工場とて誰知らぬ者もなかりし云々」と説明している。

この梅園館の創業者は、浅草名物のお汁粉屋として有名な「梅園」(元治年間創業)の二代目店主、清水文蔵である。 昔時、裏に浅草寺の末寺が建っていてその梅園院の庫裏を借りて汁粉を商ったのが名前の由来という。 二階建て木造建築の屋上の洋風小型時計塔の外観は円錐形の屋根を持ち、 ローマ数字三尺の文字板は塔屋の二面に取り付けられ他の面(六角らしい?)、は窓、 その下部周囲には回廊がめぐらされていたという。

機械は時代から外国製と思われるが、時打ちのない小型で時刻を知らせるより建築の装飾看板的要素の強かった時計塔で有った。

明治末期、時計塔の位置が鬼門にあたることが判明したので塔をそのままにして時計を取り外してそのあとに普賢菩薩像を開眼、

祭ったということである。

この絵葉書の写真でも時計が見えず、普賢菩薩らしき影が有る。

梅園館は大正10年ころまで営業を続けたのち廃館、建物は同12年の関東大震災で焼失したが、

勧工場としては東京に残った最後の数館の一軒で有ろう。

共栄館勧工場 時計塔

梅園時計塔が設置されて間もなく、明治27年に程近い並びにこの共栄館勧工場時計塔が建てられた。 梅園館を模したような時計塔の作りで、木造二階建ての屋上にさらに2階の塔屋を載せたような小型の時計塔は梅園館と同様、 六角の外装の2面に3尺程度の文字板の時計を設置し他の面は窓、下部は回廊になっていた。 円錐形の梅園館の屋根の傾斜が共栄館は6面体の傾斜が緩やかになっている。

創設者は大滝勝三郎で、東京の人で歌舞伎専門のかつら製造業を営んでいた老舗「大勝」へ養子に入り、 後明治末期より大正初期にかけて、浅草興行界に雄飛した人物である。映画常設館「大勝館」「世界館」等は大滝の設立にかかり、 また「花屋敷」を経営し、当時府下「玉川遊園地」を開設したのも彼である。

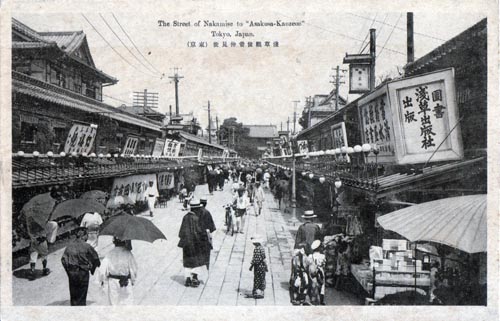

いつまでこの時計塔が有ったのかは定かでないが、大正9年発行の絵葉書にはもう見えないので、 大正中期には取り壊されたのではないかと言われている。 場所柄、これらの勧工場にはからくり人形や派手なイルミネーションを施し呼び物となって盛業を極めた。 この絵葉書(大正中期と思われる)を見ると、共栄館の時計塔の構造がよく分かる。 正面に向かって二面の時計はグレシャムのようにも見える。 二階の屋上に掲げられた看板には「ビヤホール梅園軒(?)」とあり、すでに共栄館から梅園経営(?)の ビヤホールに衣替えしてることが窺えて興味深い。

参考文献 「明治東京時計塔記」平野光雄著、昭和33年10月青蛙房刊

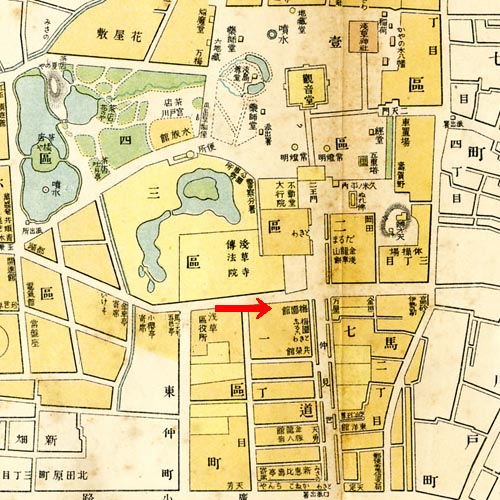

浅草公園の明治40年の地図

|

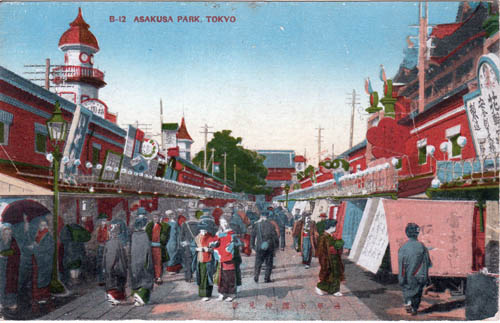

絵葉書

明治末

|

左手前の塔のある建物は牛鶏肉店常盤堂、右には仁丹の大きな看板のある建物があります。 中央の通りの奥に勧工場共栄館と勧工場梅園館が小さく見えます。

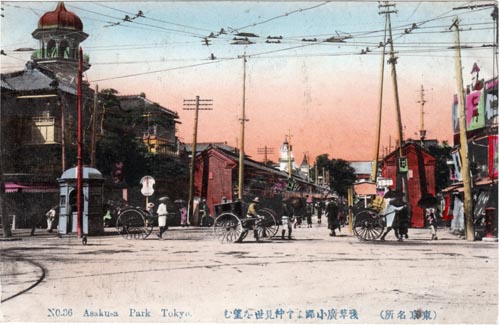

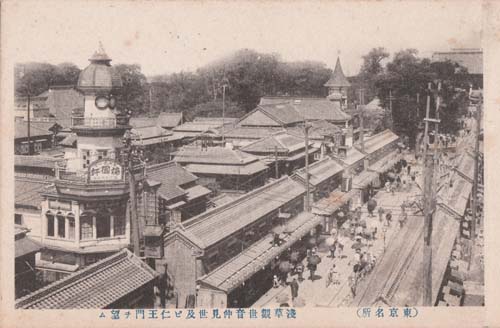

大正初期

|

左手前の丸い屋根と時計塔のある建物は勧工場共栄館、 その奥にある屋根が円錐の建物が勧工場梅園館で、同じく三階に時計塔があります。 絵葉書の消印は大正4年4月8日のようです。

|

「浅草では、すりにたかられるかと思ふてびくびくしています。 毎日毎日おまつりの様です。この絵はがきにはみえませんが、 それはそれは人です。一人でこの町を歩いてみました。」

手紙の文面は若い娘が故郷の父親に宛てたもので、田舎娘の驚きと戸惑いが表れています。

|

大正中期

|

大正10年頃

|

奥に梅園館の塔が見えますが共栄館の姿はもう見えません。

大正12年 震災後

|

PR

![]() 前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

・

次頁![]()