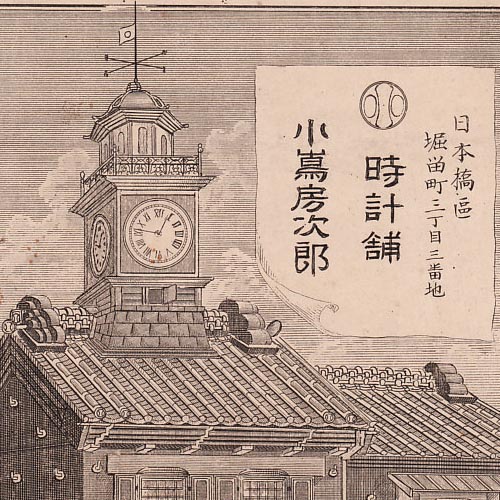

10. 小島時計店時計塔

引札

|

日本橋、小島時計店の引札。

小島時計店(日本橋区堀留町三丁目三番地)は、明治17年の墨摺番付「東京高名時計商繁昌鏡」に、

東の大関 水野伊和造(京屋時計店)に対して西の大関として据えられている当時の東京の大店である。

左上に第二回内国勧業博覧会の受賞メダルが掲げられているので、時代は明治10年代からから20年代と思われる。

土蔵造りの上にお神輿形の塔時計は、初期の日本式時計塔の典型的なものである。

小島時計店

創設者は小島房次郎。 房次郎は江戸深川の飾職人で、時計師を志して二代目小林伝次郎の門に投じ、 横浜を振り出しにして、明治10年頃に東京へ戻り、日本橋区堀留町で時計舗を開業。 明治15年、蔵をそのままに旧屋を取り壊し、土蔵造二階建の店舗を新築して屋上にファーブルブラント商館輸入の外国製四方時計塔を設置した。 その四方時計は、塔八官町の大時計に倣ったらしく古雅な櫓時計型で、文字板直径7尺、毎時時を打ち、市民に親しまれた。 東京市民には「人形町の大時計」と呼ばれ、八官町の大時計(小林時計店本店)や外神田の大時計(京屋時計店本店)等に次いで、 名高いものであったが、明治43年店舗を銀行に譲渡した後、取り壊された。

第二回内国勧業博覧会(明治14年3月、上野で開催)では、出品した四方ガラスの長角型置時計が進歩二等賞を授与、 引札左上のメダル図版はその時の賞牌である。 これを見ても房次郎は相当優れた技術者であったことが知れるが、 その後も、八角時計をはじめ数々の発明品を量産・販売しており、我が国時計産業のパイオニアの一人であった。

参考文献:明治・東京時計塔記、平野光雄著

|

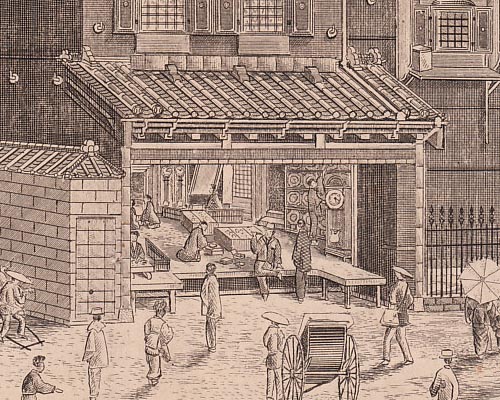

小島時計店の位置

|

小島時計店(赤丸)に隣接して「椙森社(神社)」があります。 また三番地と四番地の境界は地図上は点線となっており、これは境内の境界線と推測できます。 又三角等の区画があり、分筆上の表記で、実際は更地や林と思われます。 引札の右側の道は境内に通じる物と思われます。 門前の商店のような店舗だったのでしょうか?

錦絵背景の時計塔

|

「七福まうで」という明治22年の錦絵。 神社の背景には時計塔があります。 明治22年までに建設された時計塔で、近隣に神社の存在するものは小島時計店だけであることから、 小島時計店のお神輿形塔時計と推測できます。

浮世絵は小道具でさらりと場所等を現すものですが、中央付近の竹の先に鯛を描いています。これは恵比寿様の象徴です。 小島時計店の裏手は、「椙森神社」で、恵比寿を相殿しています。 またこの神社は「江戸名所図会」にも描かれているように、錦絵の対象としも不足はありません。

さらに描かれている時計塔は、引札(銅版画)の左斜め後方からの視線に良く合致します。 アングルとしては、手前の橋が「萬橋」となります。

PR

![]() 前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

・

次頁![]()