23. 中型木目花(柳島工場製)

|

| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 仕様・備考 |

|---|---|---|---|

|

精工舎 (東京市本所区柳島町) |

明治35年頃? |

文字板十吋 全高56cm |

八日持 打方付 ペイント文字板(鍵Sマーク、印刷) ダブルマークラベル |

機械は扇S機械に類似したものですがここで初めて数取り車の位置が下の一番車の上に重なるように下に移動します。

機械に刻印はナシ。

掛け金は扇Sに多い、肩張り2本ネジ型。

箱は手書きで木目を描き木目を強調した仕上げ塗装(杢引き)になっているので木目花と命名されています。

機械数取り車は下の一番車の上、刻印ナシ |

掛金肩張り2本木ネジ型 |

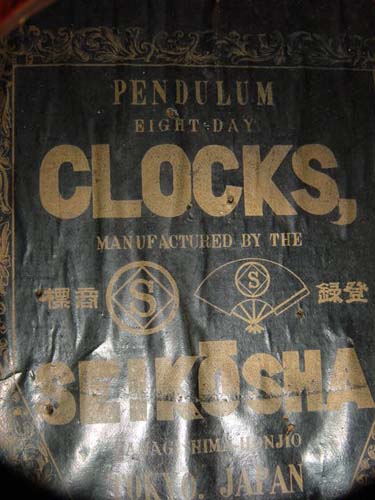

振子室ラベル(ダブルマーク)

ラベルは扇Sと同様な黒字に金彩で六角型の飾枠の中に同じ書体文字が入りますが、商標マークが扇Sの左に鍵Sのマークが並列し、

左右に登録商標の文字が分かれて入ります。鍵Sのマークは明治33年1月に商標登録されますのでそれ以降の時代です。

数取り車の位置が変わること、鍵Sの商標登録の文字とマークが入る事など扇S時代の中で現れた進化変種ですが、

このラベルは少ないので一時期だけ使われた可能性が有ります。

|

杢引き(木目)塗装について

先日のNHK-TVの「美の壷」掛時計特集は人気番組らしい楽しい編集でした。

番組中この時計の商品名にもなっている「木目塗装」の話が出ていましたので、参考に資料を一緒に御覧下さい。

これは掛時計側(箱)の杢目を描き込んだ仕上げ塗装の事で、一般的に外装材の板目の木目を強調する為に施される装飾塗装です。

時計ケースは国産では普通、朴や桂の木が多く使われますが、これらは表面に綺麗な木目が出ないため仕上げ塗装で木目を刷け塗りで描かれる事も多く、

これを杢引きと言い、それに使われる櫛歯の抜けたような刷毛を杢引き刷毛と呼んでいます。

国内でも古くからこのような木目を描く手法は有ったのかも知れませんが、

ボンボン時計では明治以降外国から輸入されたボンボンをコピーして発展してきた経緯を考えると、

国産ボンボンの杢引き塗装はやはり輸入外国時計の手法を真似たと見た方が自然です。塗料も殆ど漆ではなくニス引きだと思われます。

参考に以下の写真を御覧ください。

① 明治期初期に国内に入ってきたバイオリン型分銅引きスリゲルの背板と枠の杢引き塗装

|

|

② この精工舎木目花の明治30年代の八角ボンボンの杢引きケース

|

③ 明治初期、横浜コロン商会輸入のヨーロッパ製シリンダーオルゴール

天板と前板は象嵌のされた高級材が使われていますが、木目は手書きの塗装仕上げです。 オルゴールは当時の高級楽器ですが、古くから木目を塗装で描く事が普通に行われていました。 ヨーロッパではこのように家具にも木目を塗装で仕上げる手法は伝統的に行われていて、 時計ケースにも転用されてきたのです。 |

|

以上の参考例からも国産ボンボンの杢引き(木目)塗装は国産独自の手法ではなく、 舶来の時計をコピーして行く中で一緒に取り入れられた手法と考えられます。

PR

![]() 前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

33

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

33

/

・

次頁![]()