20. 第六拾號 鼈甲塗玉縁(柳島工場製)

|

| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 仕様・備考 |

|---|---|---|---|

|

精工舎 (東京市本所区柳島町) |

明治34年頃 |

文字板八吋 全高49cm |

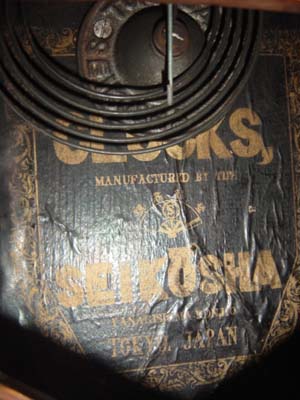

八日持 打方付 ペイント文字板(鍵Sマーク、印刷) 扇Sラベル |

掛時計の縁の形と模様はいろいろあり、精工舎のカタログには

「玉縁」「二重金」「両面」「雷紋」「市松」「吉野」「花紋」「木目二重金」「金縁(山高)」

「菊二重金」「額縁」等が載っています。

玉縁形の縁取りは、「第一九號 小玉縁」と「第二〇號 中玉縁」がそれにあたりますが、このNo.19とNo.20の玉縁形の縁取りは

杢引きの木地塗りです。

第六拾號(No.60)のこの時計は玉縁部分を三毛猫風のブチに塗ったもので、一見高級そうに見えますが、

杢引き部分の塗りなどはかなり手抜きです。

この縁枠のブチが遠くから見ると鼈甲風に見えるところから、「鼈甲塗り」と称しています。

|

さて、この時計を検証していきましょう。

文字板は8吋ペイント印刷文字板、機械、ラベルは扇Sの類型のものです。

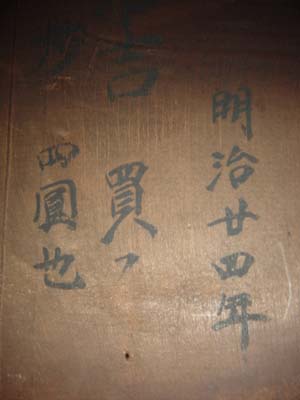

背面板には何か書き込みが有りますね。

「明治廿四年二代〇〇〇常吉 五十歳」

その下に又小さく「明治廿四年 買フ 四圓也」

廿四年の書体が近似しているので同一人の書き込みと思います。

精工舎の創業は明治25年です。あれれ、「明治24年に精工舎製品を買う」って・・・??

新発見!・・・じゃなくて、常吉お父さんの書き間違いですね。

この時計には外箱ハウスが付いていてハウスにも同様な書き込みと、その後の三代目とおぼしき名前と年号が追記されています。

機械もラベルも箱もオリジナル、背面は時代焼けして不自然なところは無し、文字も当時の書き込みを思わせる・・・、

もろもろの時代を考察すると、どうやら常吉お父さんは

丗四と書く所を廿四と書いてしまったようです。

勘違いや書き間違いは誰にも有る事ですが、人騒がせな書き込みです。

有り得ない年号はまだ良いのですが間違いによっては後世の人が混乱させられます。

というのも、こういった書き込みは悪意のものは少なく、大方信頼できる情報として鵜呑みにしてしまう事が多いですから。

このように自信を持って?間違われると困ったもんです。

時計の時代考証とはこういうことも有るという教訓で、すべての情報を総合判断しないと間違うという見本ですね。

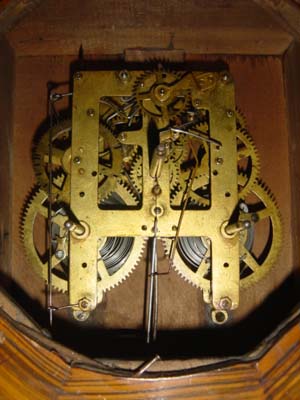

機械と振子室ラベル

機械地板の角が丸い、刻印ナシ |

扇Sラベル代表的なタイプ |

精工舎 掛時計縁各種 大正2年7月カタログより

|

PR

![]() 前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

33

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

33

/

・

次頁![]()