5. 懐中時計型文房具

ボタンをクリックすると拡大

|

|

|

|

懐中時計型文房具

明治時代の携帯用筆記用具

|

明治時代の「懐中時計型文房具」です。

古来日本には矢立(やたて)という文具がありましたが、矢立は筆と墨壺を組み合わせた携帯用の筆記用具です。

この「懐中時計型文房具」はその矢立にハンコ(印)を組み合わせた様な携帯用文具で、

文明開化のシンボルとして時計型の文具を考案して、流行した時期もあったようです。

当時の資料から色々なスタイルがあったことが確認できます。

写真の文具は筆とハンコは内蔵されていませんが、高級品は伸縮の筆やハンコを内蔵していました。

真鍮の蓋をあけると右に墨つぼに当たる墨池、左が蓋の付いたハンコの印肉を納める肉池(右が朱肉で左が黒・青)です。

筆や印は別に携帯して使用したものでしょう。

蓋をした姿は饅頭型の懐中時計に見えるところからハイカラ向きに販売されたものでしょう。

ちなみに、江戸時代には武士階級にのみ朱肉が許され、庶民の印影は黒であったそうです。

ソロバンと日時計に仕組まれた文具がありましたが、日本人はこういう何でもありが大好きなんですね。

当時のカタログ(引札)

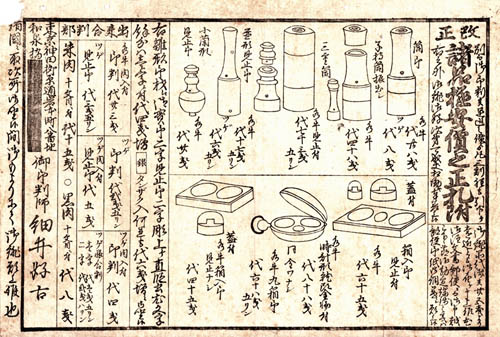

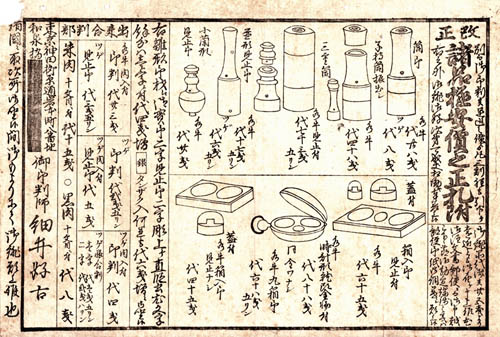

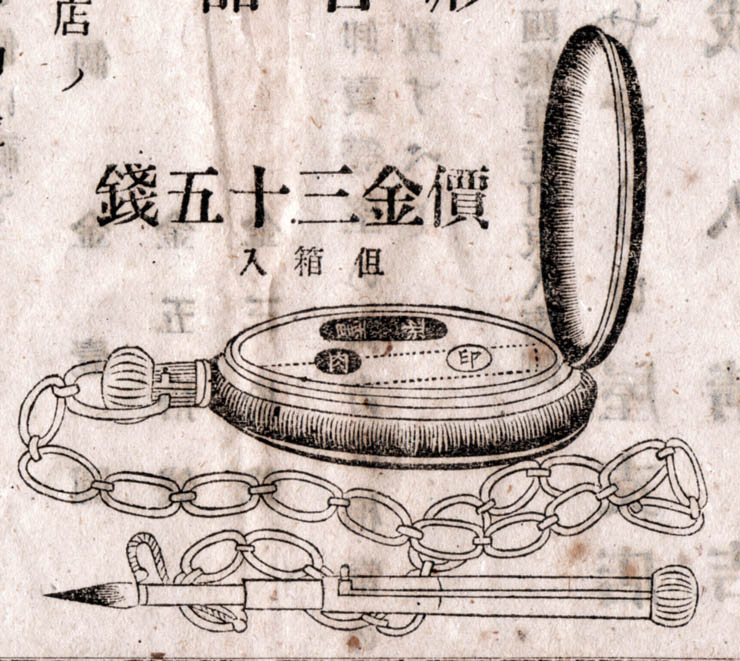

資料1 : 東京神田 御印判師 細井好古の引札(明治初期)

木版引札 御印判師 細井好古

|

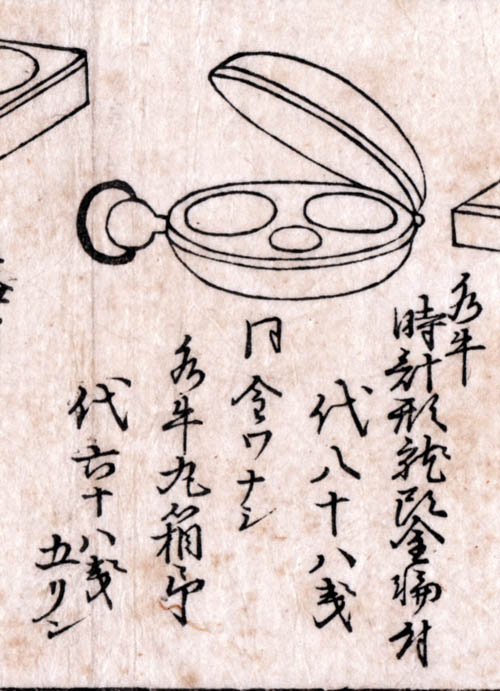

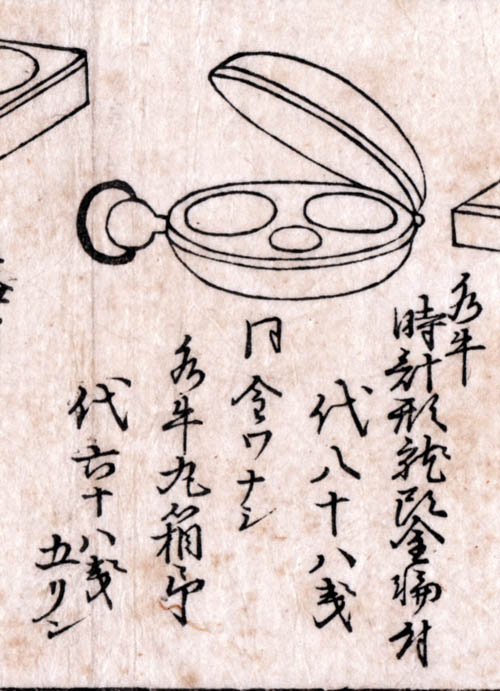

水牛の角で造られた懐中時型

水牛 時計形龍頭金環付 代88銭

同 金ワナシ 水牛丸箱印 代68銭5厘

|

ケースが水牛製と思われます。

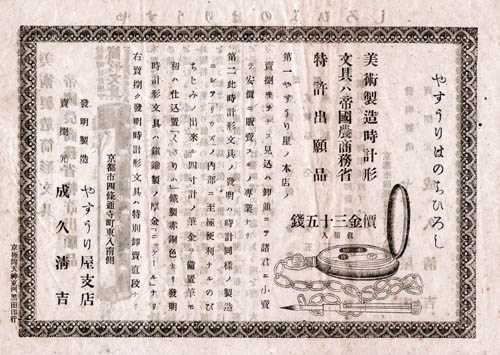

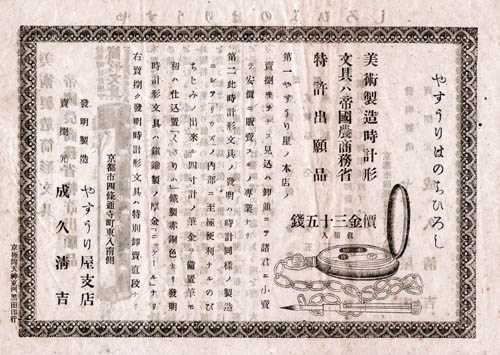

資料2 : 京都市 やすうり屋支店 成久清吉の引札(明治)

美術製造時計形文具は

帝国農商務省特許出願品

此の時計形文具の発明は時計同様の製造にして、リュウズの内部に至極便利なる伸び縮みのできる四寸計の筆金を備置、

筆も初めは仕込置「くさりは」鉄製赤銅色なり、発明時計形文具は真鍮製の厚金「ニッケ―ル」なり

京都市四條通寺町東入南側

発明製造 やすうり屋支店

売捌元 成久清吉

|

値金三十五銭 但箱入

|

リュウズが伸縮自在の金属筆になっていて、蓋をあけると墨池、肉池、印(ハンコ?)が入っているようです。

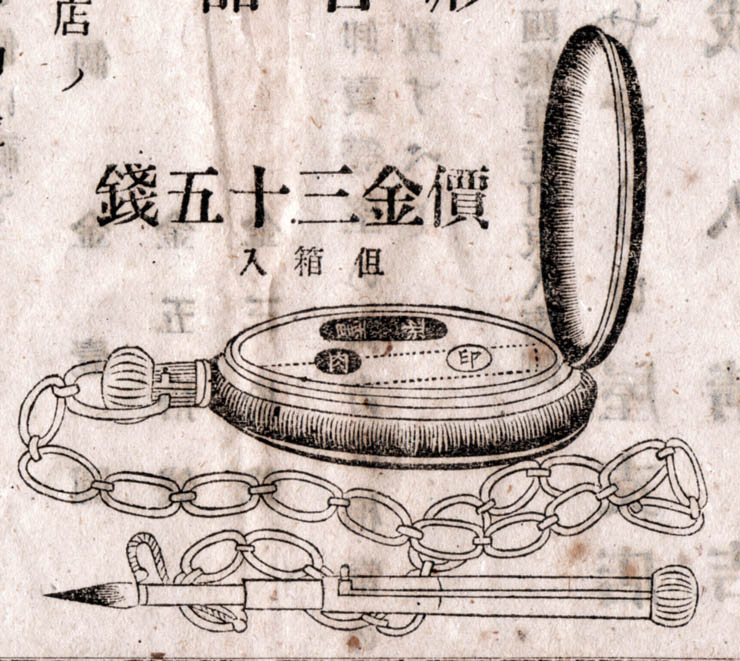

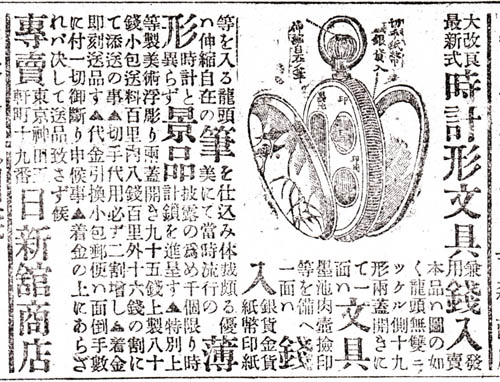

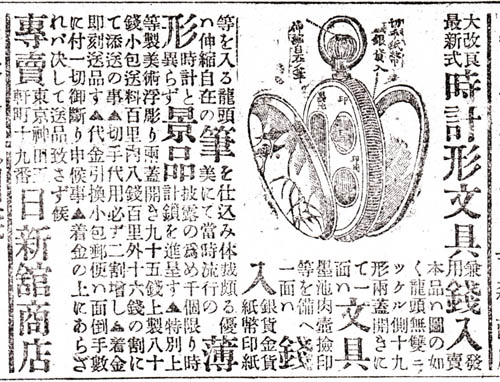

資料3 : 萬朝報 新聞広告(明治35年10月)

大改良 最新式 時計形文具兼用銭入発売

専売 東京神田五軒町十九番 日新舘商店

|

切手紙幣銀貨入 / 伸縮自在筆

特別上等 美術浮彫り両蓋開き95銭

上製 80銭

|

これは最新式と銘打っているだけに、リュウズの伸縮自在筆、印肉、印(ハンコ)まで仕込んである、

また裏蓋をあけると切手、紙幣、銀貨が入る「銭入れ」となる優れものです。

PR

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

・

次頁

![]() 前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

・

次頁![]()