1. ビー目覚 【精工舎】

|

|

| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 仕様・備考 |

|---|---|---|---|

|

精工舎 SEIKOSHA |

大正時代〜昭和初期 | 本体直径5.9cm×奥行き4.7cm | 毎日巻、 真鍮にニッケルメッキしたケース、 裏蓋は真鍮製 |

ビーに目覚ましが付いたものがビー目覚です。

このビー目、現在ではなかなか入手困難で、昭和7年6月の今津時計定価表を見ると当時の定価は1円70銭でウラビーより安かったのに、

骨董市ではウラビーよりずいぶん高値がついていることが多いです。

よく売れる精工舎ビー目とキャッチコピーがありますが、ほんとうによく売れたのか??疑問です。

下の写真はビー目が入っていた紙箱です。ヘソ目が"BABY ALARM"であるように、ビー目は"MIDGET"なのですね!

|

ビー目いろいろ

古いと思われる順にa,b,c・・・と紹介します。

b-1 初期:

商標ナシ段付白支、 |

b-2 初期:

商標ナシ段付白支、目安針アリ |

c 初期:

|

d 中期:

|

e 後期:

|

金属枠硝子縁のデザインいろいろ |

中期は、白色・段無し文字板に目安針があるタイプ。

裏の一番上のつまみひとつで針と目安針を操作します。つまみをそのまま廻せば針が動き、押し込みながら廻せば目安針が動きます。

後期は、ウラビー同様に文字板に目安針がなく、裏蓋に小さな窓があって回転盤で合わせます。

何れも高級感のある面取硝子を採用しています。

いくつかバリエーションがあるビー目覚。 推測ですが、古さは機械の構造等から以下の順と思われます。

| 文字板 | 硝子 | 目安針 | 目安操作 | 打ち玉の位置 | 機械の固定方法 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 銀色、段付、 トレードマーク無し |

板硝子 又は 面取硝子 |

有り | 独立 | 右 | ケース底部分で 二本のネジ止め |

|

| 初期 | 白色、段付、 トレードマーク無し又は  印トレードマーク 印トレードマーク |

針回シと共用 | ||||

| 中期 | 白色、段無し、 印トレードマーク 印トレードマーク |

面取硝子 | ||||

| 後期 | 白色、段無し、 印トレードマーク 印トレードマーク |

無し 裏窓回転盤 |

左 | 足で固定 |

当時の資料

大正2年7月 精工舎カタログより |

昭和7年6月 今津時計定価表より |

文字板と機械

|

初期の機械 |

購入時の注意

ビー目はベルを鳴らすための「ザラガンギ」が弱く、細いザラガンギ車の真が折れたり、ザラ車が磨耗して ベルが鳴らないものが多いようです。 ゼンマイが切れていないのにベルが鳴らない場合はザラガンギ車の真が折れている可能性があります。 また、ジジジッっとほとんど打ち玉が動かずにゼンマイが戻ってしまう場合は、ザラ車が磨耗しているかもしれません。 ザラ車が磨耗している場合は、ザラガンギ車の真を支える地板をシュモクツメの方向に少し変形させれば機能を回復できます。

ビーの謎・・・

ビー、ウラビーという名前の由来は何でしょうか?

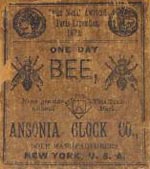

ANSONIA(USA)の古いカタログにBEEという名のついた小型で奥行きのある突き出たデザインの時計があり、

このBEEにリンが上にのったベル付きの時計をBEE ALARMと呼んでいます。

リンが上についた小型目覚ましがビー目といわれるのは、このあたりからきているのではないかと思います。

ウラビーの「ウラ」は上にのったリンでなく裏蓋をたたいてベルを鳴らすあたりからそんな名前がついたような気がしますが

定かではありません。ちなみに同ANSONIA(USA)ではこのタイプの時計をTOT:(おちびさん)と呼んでいます。

ANSONIA BEE ALARM |

ANSONIA TOT (Back View) |

ANSONIA BEE の箱 |

PR

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

・

次頁![]()