2. タイム置時計 時打 【精工舎】

資料1 手附時打金柱

|

|

|

|

| メーカー | 製造開始年 | 大きさ | 仕様・備考 |

|---|---|---|---|

|

精工舎 SEIKOSHA |

明治末 |

高 六寸五分 幅 六寸八分 文字板 四吋 |

毎日巻、天府振、時打付、鐡製黒塗 |

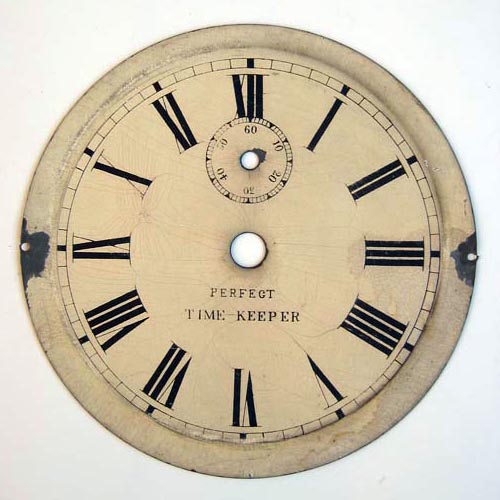

この時計は最初期ではありませんが、①取っ手が初期の固定式、②紙ではなくペイント文字板、

③裏蓋は鉄製でなく木製黒塗りの真ん中に金属の蓋がつくタイプ、と初期の特徴が見られます。

しかし、機械の地板には精工舎の商標の刻印があり、またテンプやヒゲゼンマイはいかにも精工舎製で、

自力で総ての部品が作れるようになり、量産化が進んだ時代の製品であることが、窺い知れます。

この時計は鉄枠の状態が悪かったので、自己流で修復しました。その様子を少し紹介します。 まず、鉄製枠は表面に茶色のパテを厚いところでは1mm程度塗って成形していたらしく、そのパテが大きな破片として剥がれ落ちていました。 塗装の残っているところとパテごとなくなったところは大きな段差になっていましたので、そのまま塗装してもきれいに仕上がりません。 いろいろ考えた結果、自動車のボディに使う薄付けパテを使って再成形し厚みのでる黒塗装で仕上げました。 台部分の金色の彩色はほとんど剥げていて、また部分的には再塗装によって隠れてしまいましたので、 当時のカタログを見ながらアクリルペイントで手書きしました。 アクリルペイントを使って筆書きするのは細く描くと線がかすれますし、はっきり描こうとすると線が太くなってしまいます。 当時は、時計の文字板のガラス枠や機械地板の表面処理に使用していた「金ニス」を使って描いたのではないかと思います。

取っ手は固定で動きません |

ペイント文字板 |

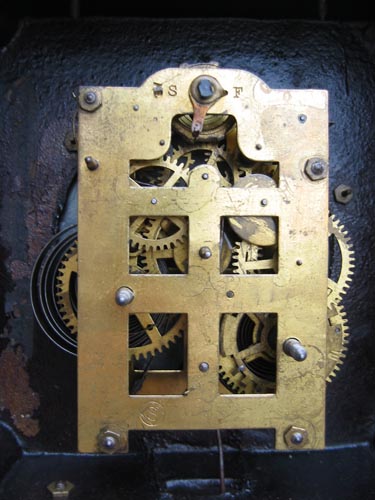

機械

|

資料2 手附時打銀柱(変形)

|

|

|

|

|

|

珍しい形の固定取っ手が付いています。 重厚な取っ手なので、もしや、これが初期型なのか?とワクワクして、ボロボロで埃だらけの時計を分解してみましたが、 良く見ると柱の意匠や機械の様子から、資料1の固定取っ手の後継品ではないかと判断できます。

資料3 時打

第七〇三號 金柱

|

|

|

|

|

|

|

第七〇三號は取っ手が付かないタイプ。取っ手が無いだけで、他は「手附時打金柱 第七〇四號」と同じです。

第七〇一號 銀柱

|

|

|

|

|

|

機械は商標刻印なし、 地板にたくさんの無駄な穴があります。 ヒゲは合金ヒゲ。時代は大正初期で金柱よりちょっと古いかもという感じです。

柱は、金柱と比較して銀色になっているだけでなく真ん中のくびれがありません。 銀はあまりみかけませんが柱のデザインの違いでよりシンプルな印象ですね。

鉄枠は台座の金色の模様が異なります。 天板は取っ手が取り付けられるように穴があけられていて、 内部からその穴をネジで埋めて、表面から塗装の下地としてパテのようなものでならしてあります。 手附にもなしにも出来るように共通の加工を施していたようです。

カタログ図版

|