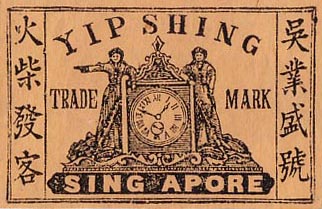

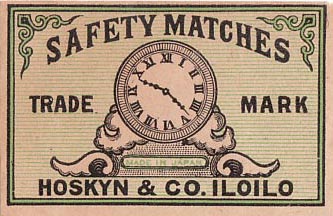

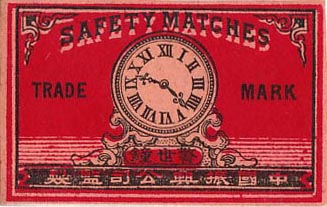

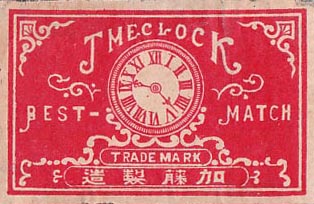

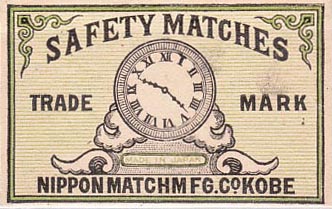

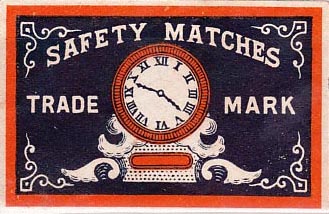

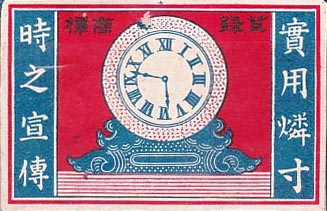

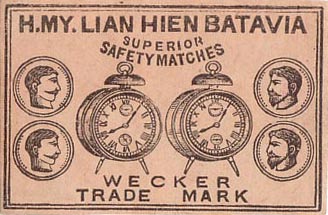

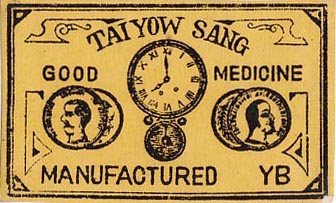

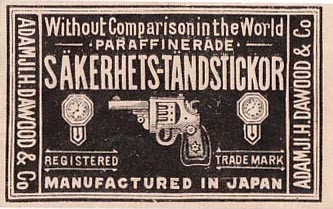

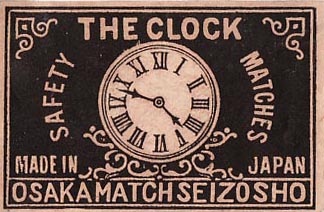

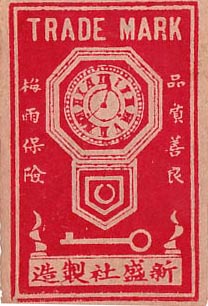

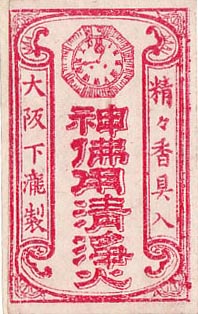

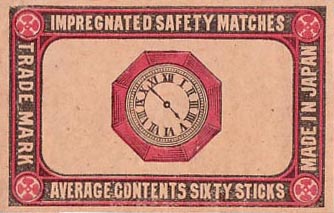

2. 時計柄マッチラベル 明治・大正編(置・掛時計)

マッチは黄燐を使うためマッチラベルの事を「燐票」とも呼びます。

明治〜大正時代の置時計、ヘソ形目覚、四ツ丸等の掛時計、懐中時計の入ったマッチラベルを順に紹介します。

置時計、ヘソ形目覚

掛時計

商標登録原本

商標 第二六三五号

|

| 商標 |

第二六三五号 |

| 商標ノ要部 |

装飾シタル時計 |

| 商品ノ類別及品名 |

第五十一類摺附木 |

| 願人ノ氏名業名 |

大阪府 摺附木製造業 重松武右衛門 |

| 出願年月日 |

明治二十二年四月二十九日 |

| 登録年月日 |

明治二十二年八月二十八日 |

商標 第三九〇六号

|

| 商標 |

第三九〇六号 |

| 商標ノ要部 |

唐草形ノ台上ニ圓形ノ時鍼儀一個ヲ載セタル図 |

| 商品ノ類別及品名 |

第五十一類摺附木 |

| 願人ノ氏名業名 |

大阪府大阪市東區区平野町一丁目二十五番屋敷

摺附木製造業 品川衛夫 |

| 出願年月日 |

明治二十四年五月十四日 |

| 登録年月日 |

明治二十四年九月二十一日 |

時鍼儀?

昔、時計は自鳴鐘とか時鍼儀とか呼ばれていました。外国から幕末より入ってくる時計は西洋時辰儀などとも呼ばれてました。

マッチ商標の表現も申請者の申告通りに書いたものでしょうが、

明治20年代にはまだ時計をこのように表現していた人もいたと言うことではないでしょうか?

PR

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

・

次頁