5. 小型スリゲル NO. 806

愛知時計 NO. 806 スリゲル

型板ガラス仕様

(左右がダイヤ硝子・中央が縞硝子)

|

| メーカー |

製造年代 |

大きさ |

仕様・備考 |

愛知時計

(名古屋)

|

昭和11〜13年頃(推定)

|

文字板十吋

全高41cm

|

八日持、打方付

|

このスタイルの時計が明治からの名残りでまだスリゲルと呼ばれたいた頃の時計です。

側の塗りは、当時流行ったマホガニー塗りでしょうか。

なかでも奇抜なのは振子室のガラスです。左右にブルーのダイヤガラス、中央に縞ガラスを使い、

国産の型板ガラスが出来たことを自慢しているかのようです。

ついでに平板ガラスの話を少し。

平板ガラスの製造は最初は人口吹法で、種ガラスをぶら下げて口で吹きながら長くした後にこれを輪切りにして縦に切り開くなどしていたようです。

明治・大正のガラスが平面でなく「ゆらゆらガラス」などと言われるのはこのためです。

窓ガラスを多く使用するようになってからは、機械吹きにする研究が進められ、

1894〜1905年の間に米国で人口円筒吹きを機械化したラッバース法(Lubbers)が採用されました。

日本では大正〜昭和のはじめにかけて旭硝子がこの方式を採用しています。

しかし、この方式は種々の欠点があったため、後に平板の形で引き上げ可能なフルコール式(Fourcault)が採用され、

さらにもうひとつの新しい方式で製紙機のような仕組みのコルバーン式(Colburn)がでてきます。

コルバーン式は熔融種ガラスを垂直に引き上げ2本のローラーで一定の厚さにしながら水平に引き張って行く方法です。

このローラーに種々の模様を付けることによりダイヤガラスなどのさまざまな型板ガラス(Figured glass)が製造できるようになったわけです。

古い資料を見ると、国内では日本板硝子が1936〜1937年(昭和11〜12年)にかけてコルバーン式を採用したとあります。

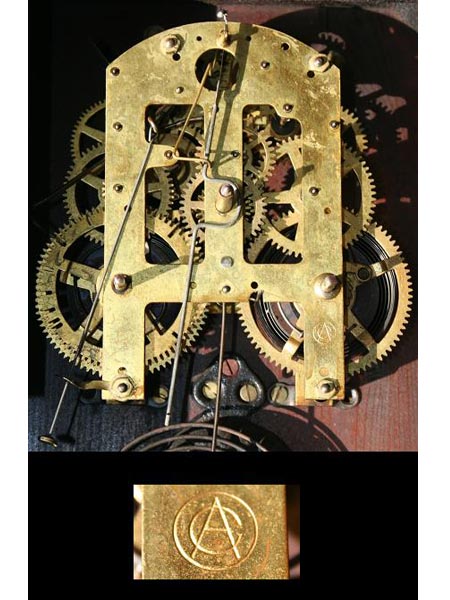

機械と振子

地板の刻印

〇にAとC の商標

|

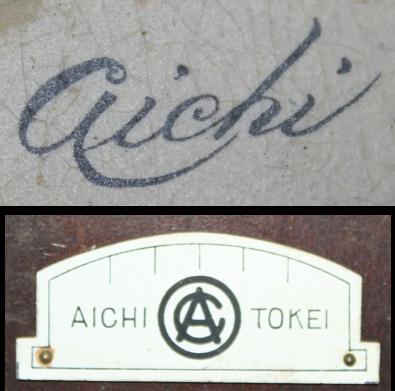

各部のクローズアップ

日本時計工業組合シール

一部のみ確認できる、右(参考写真)はシールの完全なもの

|

各部分の商標

写真上=文字板の商標

写真下=振子室内のビートスケール

|

振子室ガラス

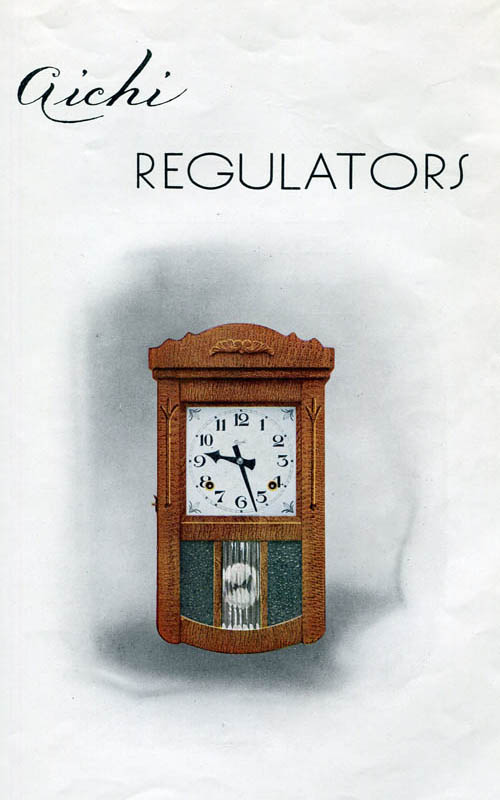

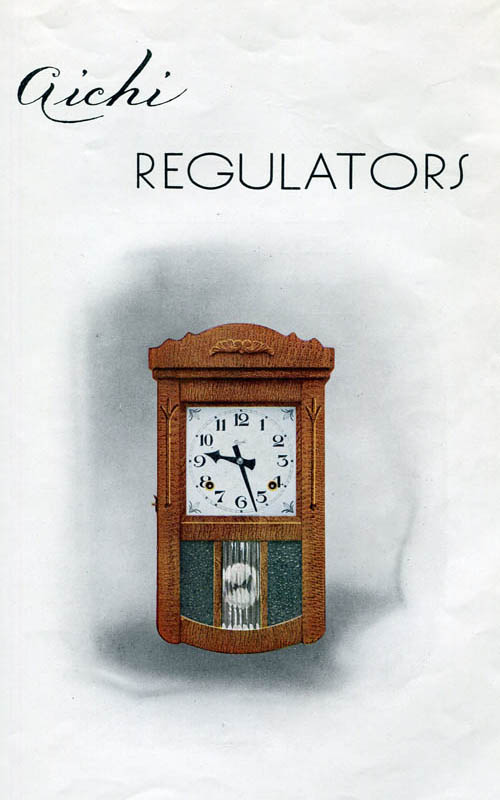

輸出用カタログより

NO. 806

6" Square dial, white enamwlled.

Height 16 1/2"

AICHI TOKEI DENKI K.K.

CLOCK & WATER-METER DEPARTMENT

CATALOGUE No. 15-3

|

PR

前頁

・

1

/

2

/

3

/

前頁

・

1

/

2

/

3

/