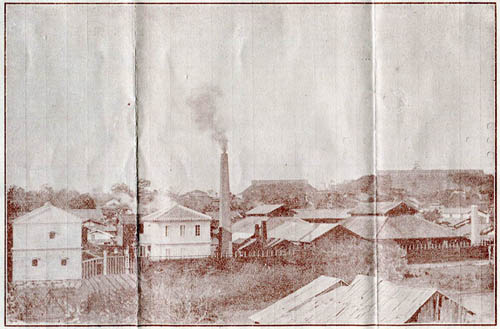

5. 日本時計株式会社 明治29年〜34年

銅問屋の河辺九良三郎が松下時計を買収、同地内の工場が日本時計株式会社となる。 松下房次郎を技師長に敷地1300坪、200余人の工員と最盛期には三万個の生産を誇る大工場になったが国内の競争及び不況に抗し得ず 34年に解散。

|

6. 八吋八角合長(日本時計)

資料 1

|

|

| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 仕様・備考 |

|---|---|---|---|

|

日本時計株式会社 (大阪府東区) |

明治29年〜34年 |

文字板八吋 全高48cm |

八日持 打方付 |

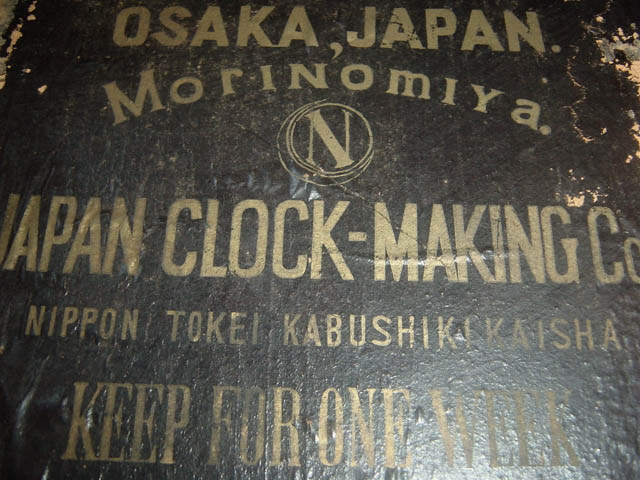

鋲打ちと呼ばれるスタイルで振子室ガラスに金彩でA-WEEKと記載あります。 文字板は八吋ペイントで、12時の下に月と太陽の中にNの文字の商標があります。

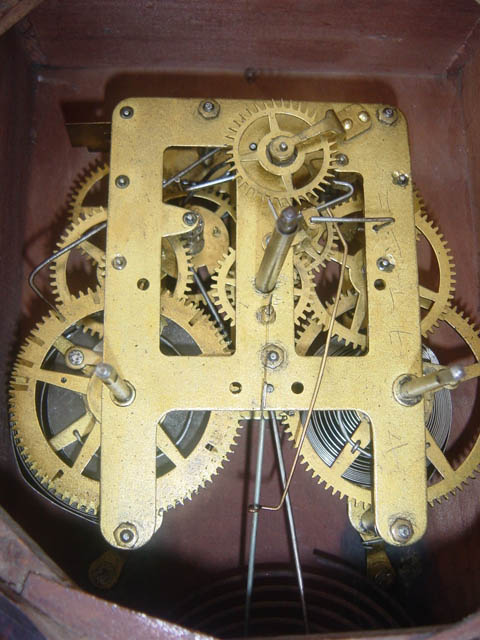

機械は円字型地板の普通の機械ですが地板の角が丸くなっているのが特徴です。 ボン針台には刻印はありません。

機械

|

振子室ラベル

|

資料 2

|

|

|

|

|

|

日本時計の価格表のトップバッターの小金筋です。 明治33年1月時点で1ダース28円と最もリーズナブルな価格設定で、売れ筋商品だったと思われます。

基本的な特徴は、資料1と同じです。 文字板は補修用の紙文字板が上貼りされています。