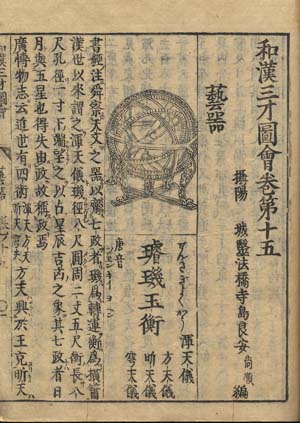

1. 和漢三才図会 正徳三年(1713年)

表紙 |

巻頭 |

和漢三才図会は、江戸中期の正徳三年(1713)に発売された国内初にして最大の絵入百科事典とも呼べる大作であり、全105巻81冊からなる。

中国(明)、王圻

その巻第十五、「技芸の部、芸器」に時計(自鳴鐘)のことが書かれている。 なかでも「ところが近頃、自鳴鐘が出現して以来、これに勝るものはなく、俗に時計と名づけている・・」 との記述は、発刊された江戸中期頃にはすでに和時計がかなり知られていた様子がうかがえ興味深い。 大変古い時代の時計の資料としても貴重な文献と言える。

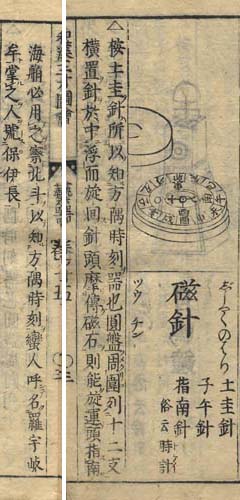

磁針(ツウチン、じしゃくのはり)

|

土圭針、子午針、指南針、俗に時計と云ふ。

思うに土圭針は方角・時刻を知るための器械である。

円盤の周囲に十二支を配列し、針を横にしてその真ん中に置き、浮かして旋回するようにしてある。

針頭に磁石を貼り付けてあるのでよく旋運して頭は南を指す。

航海する船舶は必ずこれを用いて北斗の位置を観察し、そして方隅・時刻を知る。

蛮人はこの器械を羅宇岐牟と呼び、これを掌る人を保伊長という。

自鳴鐘(とけい)

|

俗に時計と云ふ。

思うに、土圭(一名は圭尺)は八尺板を表にし、これをたててひかげを測って時刻を知り、

夏至、冬至の差を定める。暦家連中には必用の重器である。

漏刻は水を桶に盛り、漏れる水をはかって時刻を知るもので、そのつくりはたいへん精巧である。

天智帝の十年(六七一)に始めて漏刻を作り時辰(とき)の鐘を撞いた。

ところが近頃、自鳴鐘が出現して以来、これに勝るものはなく、俗に時計と名づけている。

楼(まくら)時計(台があって鐘楼に似ている。上に自鳴鐘が取付けてあり、機械は自旋して鳴る)

というのがあり、懐中時計(形はたいへん小さく懐中に入れられる。阿蘭陀人が始めて持ってきた。)というのがあり、

鉤時計(家の柱に掛ける。二つの鐘があって自旋するに随って一つの鐘は垂れ下がり、一つの鐘は自昇する)というのがある。

どれも内部の仕掛けは、刻歯の多くついた車輪のようなものが相接していて、機転運旋する。

鉄で作ってあって世牟末伊(ぜんまい)と名づけている。これが仕掛けの根本である。

現代口語訳参考 : 平凡社「和漢三才図会 - 4」東洋文庫

和漢三才図会 全巻と寺島良安について

良安は大阪の医師で、大阪城にも出入りを許されたほどの名医だったが、経歴はわからないことが多い。 三才須知の思想を地でいくような、あらゆることに知的関心を持つ博学の人だったらしい。 その彼が、明の王圻の「三才図会」(万暦35年=1607刊)に触発されて、著したのが本書である。 もともと王圻の「三才図会」自体が朱子学の立場にもとづいて天地人三界に存在する万物をとりあげ、それを図によって 理解させようという啓蒙的な著作で、「訓蒙図彙」のモデルでもあったが、良安の「和漢三才図会」はその内容を縮約し、 かつ日本の自然・文物に関する説明を大幅に追加してまとめあげたものだった。 同時代における日本人が総体として所有していた天地人万般に関する知識をいわば凝縮して集大成したものといってよい。 良安はその編述・刊行に前後30年の歳月をかけたといわれる。 この大事業の詳細についてはまだ不明な点が多く残されているものの、それが一介の町医師の手で行われたのは実に驚きというしかない。

良安の「和漢三才図会」は訓蒙図彙よりもよりいっそう百科辞典的であり、博物的である。 動物・植物を扱った部分は医師として彼がもっとも本領を発揮して記述した部分だったようで生き生きとしている。 「本草綱目」をしばしば参照しているのが眼につく。 また、人倫の部および日本地誌の各論の部は彼のオリジナルな記述で、とくに後者では陸奥国から対馬国にいたるそれぞれの 国・郡ごとに神社仏閣、名所旧蹟、歴史上の著名人物、山川水沢、土産などが個々に解説されていて、極めて具体的であり、 経験的である。 総じていえることは、本書はいわゆる実学的精神に強固に裏打ちされた著述であって、 その分だけ朱子学の持つもうひとつの側面=思弁的な面が後退しているのが注目をひく。

「和漢三才図会」は江戸時代を通じてたびたび版を重ね、明治に入ってからも縮刷版が刊行された。 18・19世紀の2世紀のあいだ、日本人の知識の源泉としてありつづけてきたわけで、いかに日本人がこの種のスタイルの、 博物的ともいうべき情報を好んだかがわかる。 それと同時にそうした具体的、経験的で啓蒙的な書物の流布が庶民層にいっそう博物趣味を醸成するのに力あっただろうこともうなずけよう。

「文明の中の博物学」西村三郎著(1999)より抜粋