3. 木製の貯金時計 【天保銭貯金会】

大正5年頃 天保銭貯金会

木製貯金時計

(浅草茅町 大隅商店製)

|

| メーカー |

製造年 |

大きさ |

仕様・備考 |

|

東京市浅草茅町停留所際 大隅商店

|

大正5年頃

|

高 25.0cm

幅 19.5cm

文字板 四吋

|

毎日巻、天府振、貯金強制装置付、木製

|

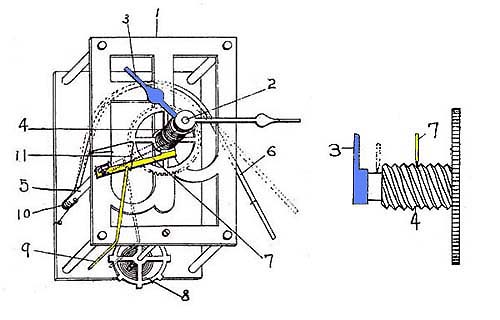

この時計は、

前頁の冨士貯蓄銀行の木製貯金時計と仕様がまったく同じです。

裏蓋内には製造元を示すラベルはありませんが、浅草大隅商店製とみて間違いないと思います。

上の銘板に「貯金を休むと時計も休みます」(天保銭と天保銭会のマーク)下に「玉塚翁提案 天保銭貯金会」の銘板あり。

文字板に天保通寶のマーク入り。

機械は精工舎の鍵Sマーク入り、貯金強制装置付ですが特許資料に有る天府に働くストッパー「動杆と制杆」が外されて下の箱の中に入っていました。

一日、コインを投入しない(貯金をしない)とこのストッパーが時計の動きを止める役目をします。

古くは勤勉で貯金箱の流行した時代でしたが、いずれの同様な時計の強制貯金装置が外されているところ見ると、

最初は物珍しく使われてもやがて、時計は時計らしく?働いて貯金まで強制されたくない・・・という結果になったのでしょうか?(笑)

文字板、銘板、他 拡大

天保通宝

|

玉塚翁提案

天保銭貯金会

|

貯金を休むと時計も休みます

天保銭会

|

発明特許

第二四〇七七号

|

機械

|

7 と 9(取り外されていた動杆と制杆)

|

天保銭会と玉塚栄次郎

天保銭会は玉塚栄次郎(明治時代の経済学者)が唱えた贅沢よりも勤勉と貯蓄を重視する生活態度「八分目主義(天保銭主義)」に

共鳴して設立された会で大正5年に発足、本部は神田万世橋畔(東京市神田区竹籠町三丁目)にあった。

PR

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

・

次頁