1. 冨士貯蓄銀行の貯金時計 【東京銀座大勝堂製】

資料 1 明治45年 "大勝堂" 文字板

TAISHODO TOKYO

東京銀座大勝堂製

|

| メーカー |

製造年 |

大きさ |

仕様・備考 |

|

東京銀座大勝堂

|

明治末〜大正

|

高 六寸六分

幅 六寸二分

文字板 四吋

|

毎日巻、天府振、貯金強制装置付、鐡製黒塗

|

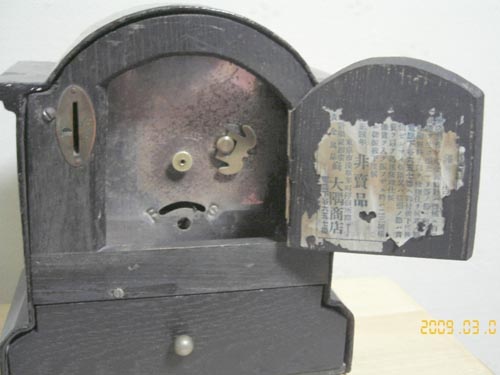

「株式会社冨士貯蓄銀行」がお得意様に配ったと言われる貯金箱置き時計です。前の持ち主様のお宅に伝わり、

動かないのでインテリアとして飾っていらしたそうです。後年にいろいろ手を加えた形跡がありましたが、

文字板がオリジナルで残っていたのが大変稀少で嬉しいところです。

引き出しのつまみは後付けのようです。もともとは鍵穴であったと思われます。

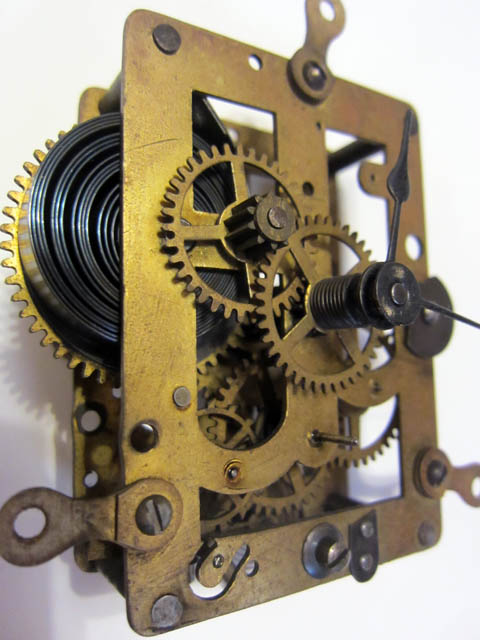

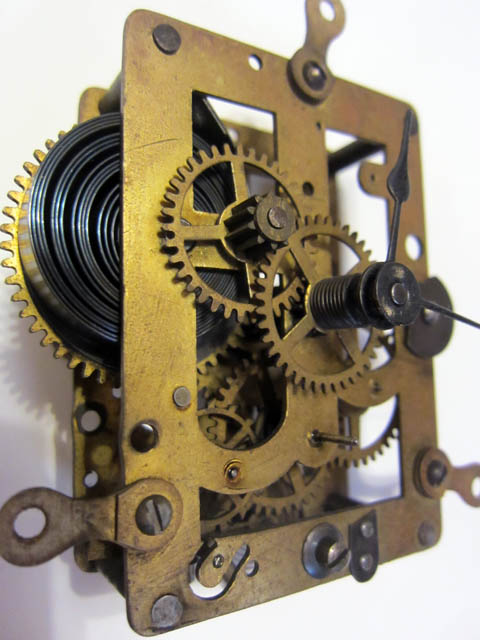

貯金時計器械

特許第24077号(欠品あり)

|

機械は精工舎のヘソ形目覚と思われるもの(地板に刻印なし)をベースにして打方機構を取り払い、

特許第24077号(第119類)

の「定期貯金を強制せしむる仕掛け」を取り付けています。

打方の機構がついた完全組み立て済みのムーブメントから、わざわざ打方機構を取外しています。

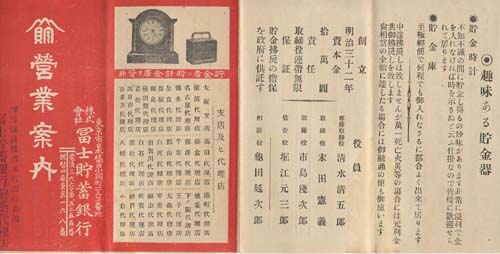

下にある当時の営業案内には「金を入れなければ時を示さぬと云ふ仕掛」とありますが、

この時計は、貯金機構の構造は貯金筒(3)以外は取り除かれてしまっていますので、

貯金をしなくても停止せずに動き続けます。(笑)

製造は東京銀座大勝堂

裏蓋の内側にラベルがあり、大勝堂が明治45年に製造したものであることがわかります。

大勝堂は、東京京橋銀座五丁目で、時計・指輪・宝石・貴金属装身具・銀器トロフィー徽章各種を販売していました。

明治45年は明治時代の最後の年です。

弊堂製作の貯金箱時計は機械に自然故障を生じ振り止まり等の節は向ふ一ヶ年間無料を以て修理仕候間其

節は電話新橋三〇七〇番へ仰付○下度候

但ゼンマイ切断又は破損の節は実費を以て迅速修理し候

明治四十五年八月

非売品

東京銀座通 大勝堂

振替貯金七八〇〇

資料 2 大正初期 "冨士貯蓄銀行" エラー文字板

鉄製頭丸貯金時計

(浅草茅町 大隅商店製)

|

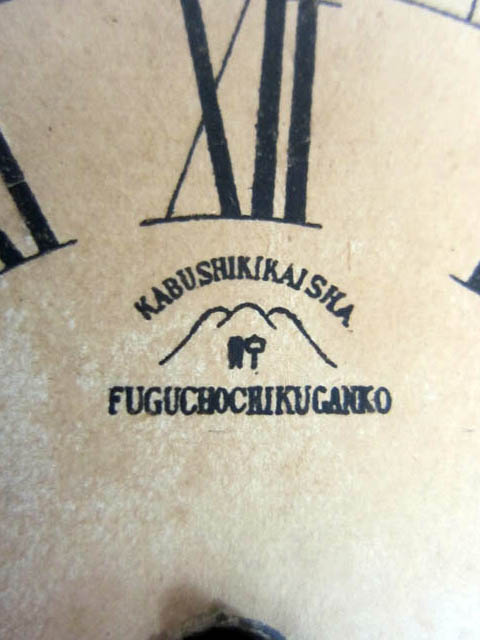

文字板のマークが冨士貯蓄銀行のマーク"KABUSHIKIKAISHA FUGUCHOCHIKUGANKO(FUJICHOCHIKUGINKO の誤植)" に変わっています。

残念ながら木製の裏蓋が欠損していて(写真は複製品を取り付けてあります)正確な製造年代は不明ですが、大正元年以降4年以前あたりのような気がします。

この時計は、貯金機構が完全に残っていました。

名前を「時の自動販売機」にしても面白かったような気がします。

- 写真 6

FUGUCHOCHIKUGANKOと誤植の商標

- 写真 7

機械の文字板側、時計利用強制貯金装置の要の部分

- 写真 8

鍵S商標、機械は精工舎のヘソ目を流用しています

- 写真 9

時計の動作とともに動杆が螺旋状の筒軸の先端へ移動します

- 写真 10

動杆が螺旋状の筒軸の先端へいくと制杆が天輪をロックして時計は停止します

- 写真 11

裏側のコイン投入口からお金を入れるとお金の通過時に誘動杆が下・上し、その動作で動杆が螺旋状の筒軸の基に復帰します

- 写真 12

矢印の部品が誘動杆

- 写真 13

動杆が復帰した状態

- 写真 14

動杆の復帰により制杆の天輪ロックが解除され時計が動きだします

資料 3 大正4年 "冨士貯蓄銀行" エラー文字板

鉄製頭丸貯金時計

(浅草茅町 大隅商店製)

|

こちらは、大正4年のラベルのついたもの。

文字板はFUGUCHOCHIKUGANKOと誤植のまま。

ラベルに書いてある製造元は「東京市浅草茅町停留所際 大隅商店」に変更になっています。

浅草茅町二丁目の大隅商店は寛政九年開業と言われ、江戸後期の職人録には「分見道具」いわゆる測量道具を扱う店として記されてます。

また当時の引札からは、江戸後期には和時計を、明治にはいると八角レバークロックを扱っていたことがわかっています。

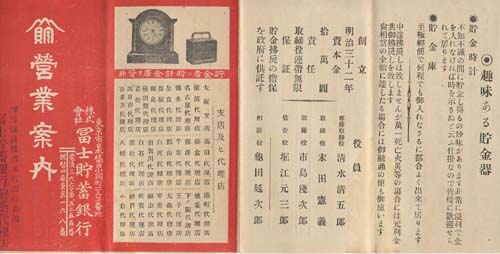

株式会社 冨士貯蓄銀行営業案内

◎ 貯金時計

不知不識の間に貯金し得るの妙味があります非常に便利で金

を入れなければ時を示さぬと云ふ仕掛なので皆様に歓迎せら

れて居ります

|

PR

1

/

2

/

3

/

4

/

・

次頁