1. 改良時計四日巻

|

|

|

|

|

|

| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 仕様・備考 |

|---|---|---|---|

| 新潟渡邊組時計製造所(新潟市東大畑通二番町) | 明治26年頃 | 全高41cm | 四日捲き、打方、五吋文字板 |

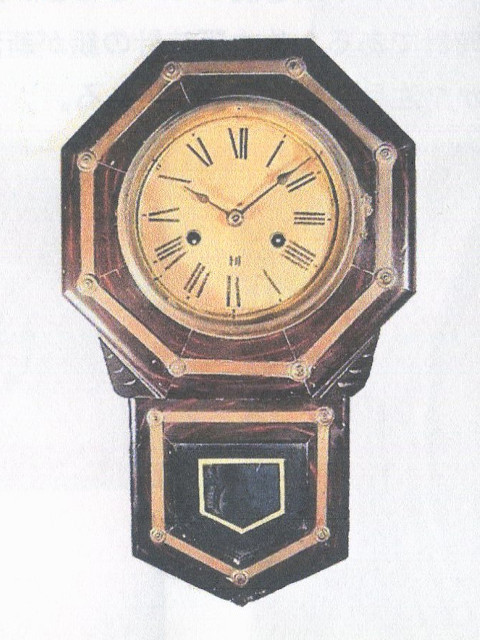

通称「新潟時計」としていますが、新潟渡邊組時計製造所が独自に作成・販売した小型のボンボン時計です。 全長は41cm、文字板は5吋、形は八角合長ですが振子室の部分が五角形と六角形があります。 大きさや機械はほぼ同一で塗装(漆塗り・ニス塗り)や飾り鋲の変形があるだけです。 文字板の八角の下に三角形のエラのような板が張り出しているいるのが特徴です。

ラベル類

|

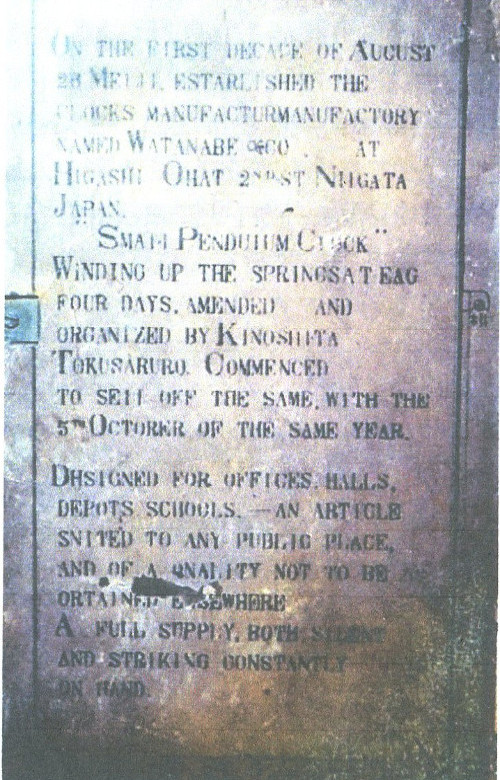

登録商標は、カタカナのトとリを丸くしてまとめたようなマーク。 ラベル上部の〇にRTは、渡邊にRが付き徳三郎のTと合わせたものと考えられる。 木下が時計製造人、渡邊が金主という関係で、「渡邊組」。

|

以下のようなことが書かれています。

明治26年8月初旬新潟東大畑通二番地において WATANABE&Co という名称の時計製造工場が設立され、 木下徳三郎によって改良組み立てられ同年十月五日に売り始められた・・。

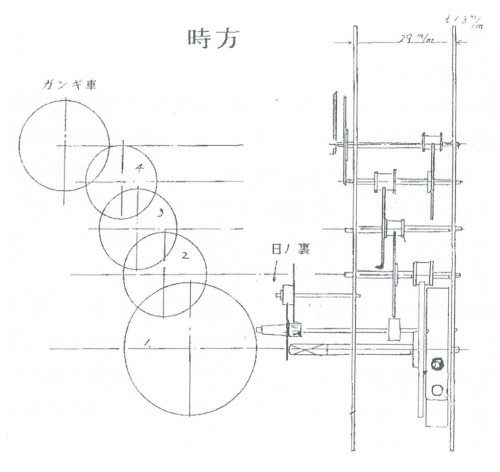

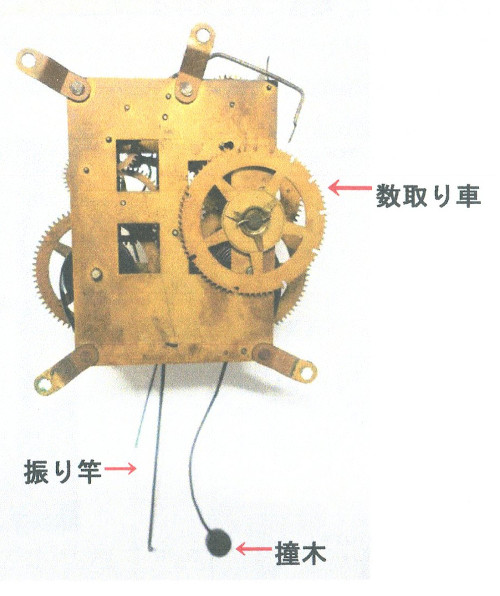

四日巻機械

|

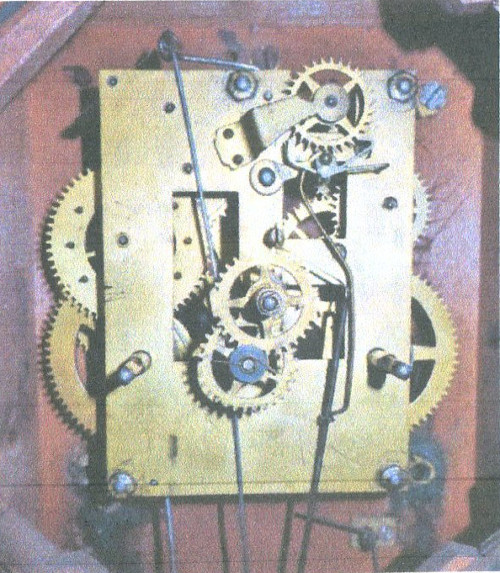

ほぼ同時期に生産が始まった東京の精工舎の製品もそうですが、 創世記の国産ボンボン時計会社の製品は、ほとんどが輸入された米国製のボンボン時計の構造・仕様を完全にもしくは殆どの部分で 踏襲して複製した謂わば模造品でした。 ところがこの新潟時計は独創的且つユニークな構造で、機械は小さくゼンマイ保持は当時一週間保が主流だったのに対して四日保で 小型の細いゼンマイを使用した機械です。(ゼンマイ自体は舶来品、これは当時の精工舎も同様)

|

普通のボンボン時計と同様にゼンマイは時方と打方の二つあり、向かって右側の輪列が時計の針を動かす動力部分の時方です。

|

右に地板の外についた数取り車、 右下に見える小さい玉が時を打つハンマー(撞木)です。

|

上(前)地板の下面に「ト」の刻印があります。 これは、写真1〜5の新潟時計のすべてに確認できます。 木下徳三郎の「ト」と推測できます。

|

|

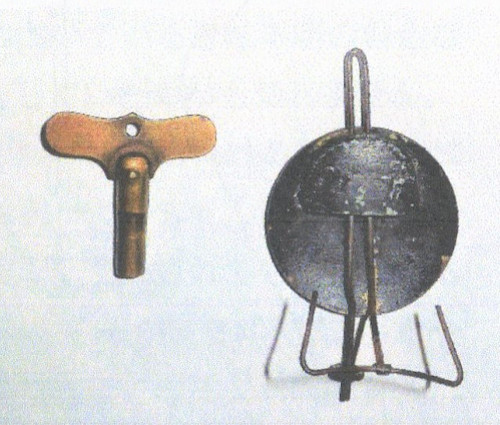

振子の作り方は簡単なもので、 丸く切り出した金属板の裏に鉛を包み込んで中に振り竿に引っ掛けるためのワイヤーを通しています。 表は金ニスを塗り裏は鉛を黒く塗って張り付けています。 振子の裏側に山字型のフックのようなワイヤーが取り付けられています。 この時計の改良型(ゼンマイインジケーター付き)の機構の一部です。

改良時計の肝

|

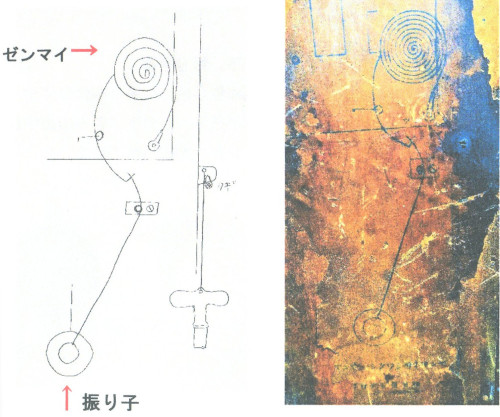

右の写真は時計の箱の背面に貼られている説明ラベルです。 不鮮明で見ずらいので左に手書きで転写しています。

上の渦巻きはゼンマイ、下の二重マルの外側の〇が振子玉、 内側の〇が巻印を示す金の小玉。これがワイヤーにつながれて動きます。 時計背面に取り付けられた金属フックから巻き鍵がぶら下がっている図もあり。 水平を見て「クギ」とあるので時計が動かないように釘で時計を固定する指示らしい。 この図版の下には以下のように記載があります。

「ゼンマイ サシワタシ 一寸ニマキコミ 四日目ニアワセリ」

仕組みとしては、 ゼンマイが緩んでくるに従いゼンマイの外周が膨らみゼンマイに接触しているワイヤーがもう一つのワイヤーを押して それに連なる下の金の小玉を移動させて振子の窓から金の小玉が見えるようにしていると思われます。 図版で丸い玉が二重になっているのは、 内側の玉がインジケーターのゼンマイの解放を示す玉で、外側の玉は振子の玉です。 この位置まで小玉が移動してきたらゼンマイの力がなくなったので時計がむ遅れるからゼンマイを巻き上げてくださいという指示です。

しかし残念なことにこの装置の完全な姿を確認できておりません。 金の小玉やが残ってるもののそれに連なる部品が取り外されて皆目残っていません。 過去にこの装置のついた時計を取り扱ったことのある時計商の記憶では、 ゼンマイの残量がなくなると振子がロックされて時計を強制的に止めるような装置だったとのことです。

PR

本記事はこの頁だけです。